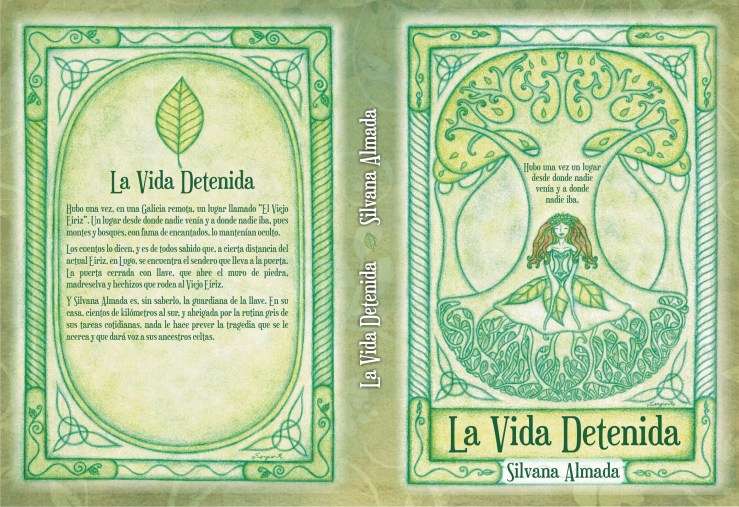

Extracto del libro

Hubo una vez, en una Galicia remota, un lugar llamado «El Viejo Eiriz». Un lugar desde donde nadie venía y a donde nadie iba, pues montes y bosques, con fama de encantados, lo mantenían oculto.

Los cuentos lo dicen, y es de todos sabido que, a cierta distancia del actual Eiriz, en Lugo, se encuentra el sendero que lleva a la puerta. La puerta cerrada con llave, que abre el muro de piedra, madreselva y hechizos que rodea al Viejo Eiriz.

Y Silvana Almada es, sin saberlo, la guardiana de la llave. En su casa, cientos de kilómetros al sur, y abrigada por la rutina gris de sus tareas cotidianas, nada le hace prever la tragedia que se le acerca y que dará voz a sus ancestros celtas.

comprar

portada

portada

Tres primeros capitulos

Primera parte:EL VIEJO EIRIZ

22 de Agosto

Yo vine al mundo en un lugar que ya no existe; al amparo de un viento poderoso que abrió las ventanas del paritorio y apagó las candelas, dándome la primera bocanada de aire, que ya tardaba en tomar.

Yo nací en una estancia que desapareció hace mucho: la habitación de mi bisabuela paterna Florentina. Fue ella la que me condujo, con sus manos, desde las entrañas de mi madre hacia la luz. Y fue ella la que me lavó y me envolvió en un retal de lino; el mismo retal con el que, por la tarde, pidió que se le hiciera el sudario.

Pues yo vine al mundo el día en que ella murió. Quiso la vida que yo solo llegase a conocer de esta manera a la más bella, y a la más lúcida de las mujeres de mi familia. Yo llegué con la aurora y ella marchó cuando comenzaba a entenebrecerse el día.

Murió en su cama, rodeada de todos los suyos. Dio las últimas instrucciones y se despidió de todos con afecto y serenidad, aunque no sin cierta premura, pues según explicara, había venido a buscarla su abuelo, que falleció cuando ella tenía ocho años, y la estaba esperando en el quicio de la puerta.

Así pues, repartiendo a partes iguales consejos y bienes, cerró los ojos. Sonrió y nos dejó. Bella, anciana y sabia.

A mí, a la que aún estaba por llegar, habrían de darme su máquina de coser, el día de mi décimo tercer aniversario. Y así lo hizo mi madre, si bien, y esto ella nunca lo supo, yo ya había tomado posesión de la verdadera herencia, del tesoro que ocultaba el artefacto, cinco años antes: los diarios de Florentina.

Los encontré siendo niña, una tarde de noviembre. Yo tenía entonces ocho años y el extraño convencimiento de que poseía la facultad de volverme invisible; lo cual pudiera ser, también, una idea consecuente con el hecho de que nadie reparara en mi existencia, habitualmente.

No obstante, y según mi moderada experiencia en tales asuntos, no lograba controlar dicho don. De tal manera que, a veces, me tornaba transparente a pesar de mi intención decidida por materializarme, o por el contrario, en las peores ocasiones, cuando más falta me haría pasar inadvertida, me volvía definitivamente tangible a la vista de todos.

Era solitaria y silenciosa. De hecho, mi timidez me provocaba una mudez absoluta la mayor parte del tiempo. Me movía con torpeza, en parte por el miedo, ese eterno compañero, y en parte por esos kilos de más, que me impedían desplazarme con la agilidad suficiente. Pero me gustaba correr, especialmente los días en los que el viento bramaba, y soltarme entonces la espesa melena anaranjada, que a mi madre le resultaba tan irritante. Ella se empeñaba en oscurecérmela con aceite, y me la trenzaba y enroscaba en una coleta apretada que me producía dolores de cabeza insufribles.

Mi mirada la decepcionaba aún más: ojos marrones, como los de las vacas, refunfuñaba. No eran, desde luego, azules como los de los otros parientes. Pero a mí se me antojaban dos goterones de miel derretida al sol.

Recuerdo que la tarde en la que encontré los diarios, yo contemplaba el bosque que cubría la montaña, consumiéndose en el dulce incendio otoñal de rojos, naranjas y amarillos. Y el cielo gris acunaba al bosque, con neblinas y suaves lloviznas; se diría que para apagar su pasión.

Yo también intentaba siempre apaciguar otro fuego: el del desprecio que me mostraba mi familia. Pero eran esfuerzos vanos, pues, nada que hicieran el cielo con el bosque o yo con mi familia, lograban apaciguar su ardor.

Y sentí pena por el cielo.

Andaba perdida en tales razones, cuando oí que mi tío Caio me llamaba, con fingida dulzura, desde el cuarto de baño. La certeza de lo que volvería a suceder me nubló los sentidos y salí corriendo, empujada por el viento, desde la casa hacia el gallinero, en busca de un lugar donde esconderme y ponerme a salvo.

Al llegar, me oculté bajo una máquina de coser antigua, cubierta de polvo y telarañas. Me hice un ovillo sobre el pedal y agarré con fuerza la cinta de la polea, para evitar que se moviera con mi peso e hiciera ruido. La voz del tío Caio sonaba ya más lejana; no obstante el aire me faltaba, el corazón golpeaba en mi cabeza y el temblor me impedía correr las cortinillas de la mesa, sobre la cual encajaba la máquina.

Fue entonces cuando los vi: cuadernos de envejecida piel marrón, ocultos bajo el tablero. La extrañeza dio paso a la concentración y abrió las puertas de mi siempre irrefrenable curiosidad. Mi tío ya no me llamaba; quizás el peligro hubiera pasado. Comencé a calmarme. Una ráfaga de aire entró, impetuosa, a través de los ventanucos y agitó las cortinas de la máquina, que se escaparon de mi mano. Y ésta, perdido su asidero, fue, entonces, directa hacia el hueco en el que se hallaban los diarios.

Leí. Leí hasta olvidarme del tío Caio. Comencé a leer con avidez el primero de los diarios de mi bisabuela Florentina, a pesar de las dificultades para descifrar la letra y asimilar el contenido. Con el paso de las semanas, descubrí el consuelo que otorgan los libros sabios y hermosos, y el poso de nostalgia que dejan al acabarlos.

Cuando terminé la lectura pensé, entonces, en la razón por la que ella querría que yo tuviera sus diarios: tal vez quisiera consolarme o quizás quisiese revelarme un secreto que me afectaba, y que, Florentina sabía, nadie más estaría dispuesto a contarme. Un asunto que marcaría mi llegada al mundo y que, de alguna manera, arrancaba muchos años antes, cuando su temprano desamparo la llevaría, en su vida adulta, a dar excesivo cobijo a todos los descalabros de su prole.

En cualquier caso, y fuera cual fuera su intención, mi soledad fue más liviana a partir de ese momento. Ella me acompañaba y me ayudaba a entender la locura que tenía alrededor.

Durante años fueron muchas las historias que oí sobre mi bisabuela. Discernir entre las falsas y las ciertas es ardua tarea, para alguien que nunca vio la luz de sus ojos verde encina. Pero todas las guardo en mi memoria, porque hablan del amor que inspiraba y del que mostró, a cuantos con ella anduvieron.

Ahora, tan solo yo quedo para nombrarla y hablar de su vida, que se enreda con la de todos los demás. “Ángel“, para algunos; “bruja” para otros… Extraña, para la mayoría.

Mi abuelo paterno, Facundo, la llamaba “Hada Florentina”. Era por todos conocida la complicidad que hubo entre suegra y yerno y que, contaban, perduró más allá de la muerte de él, pues mi abuelo murió temprano, lejos de los suyos, en el destierro, devorado por dolores en el vientre. “Ratones furiosos en las entrañas”, explicaba él.

Contaban los que lo vieron morir que, en su delirio, creía ver a su suegra, y hablaba con ella. Le pedía que cuidara por él de su hijo, y que velara también por sus nietos, cuando llegasen al mundo.

Y llegaron. Y por todos ellos, Florentina pudo velar en vida. Por todos menos por mí. Por mí, vela en su muerte.

Hubo un mundo asombroso que me precedió, y del que soy parte. Oscuro y cruel, fue abundante en soberbia y vanidad, aunque también rebosó de amor y lucidez, generosidad y valor. Un mundo de argumentos y pasiones, tal vez, sorprendentes, fruto, probablemente, del ancestral idioma con el que miraban la vida: las palabras dan forma al corazón, que las llena de razones.

Pero ya nadie pronuncia nuestra lengua.

Nadie, excepto yo.

Pues yo comencé mi camino rodeada de personas que ya se fueron y que me hablaban en una lengua que, contaba Florentina, fue engendrada por otras tres: primero fue el idioma ancestral, el de los primeros pobladores, que más tarde se uniría al que trajo el pueblo que vino del mar. El tiempo siguió su charla y, cientos de años después llegaron guerreros romanos a través de las montañas. Tras ellos llegaron sus carros con las mujeres, los niños y las nuevas palabras, que se unieron a las nuestras, dando forma a nuestro discurso, a nuestro corazón.

En nuestra comarca, los lugareños creían que “el idioma ancestral” era tan antiguo que, según contaba mi bisabuela Florentina, con él se hilaron los cánticos que entonaban al bosque, en el principio del Tiempo, los antiguos moradores de las Cuevas de la Luna.

Ellos dejaron en sus paredes misteriosas pinturas de manos estampadas, animales abatidos, árboles y estilizados danzarines. Decían los mayores que los habitantes de estas cuevas llegaron por tierra, antes de las primeras historias, guiados por el cauce del río y los espíritus del bosque, que les protegieron y compartieron su mesa con ellos.

Mucho tiempo después, cuando la Tierra había dormido en el invierno y despertado en la primavera miles de veces, la mar, viendo que su amado, el Río, era feliz en compañía de las personas, quiso hacerle un regalo y trajo nuevos pobladores: cinco barcos que arribaron a la costa desde el Norte, navegando por unas aguas milagrosamente mansas y guiadas por el espíritu cómplice del Viento del Norte.

Ambos pueblos se encontraron y se mezclaron, aunando dioses, palabras y cuentos, para formar una historia común durante siglos y siglos. Hasta que los espíritus del bosque abrieron un paso en las montañas, para que algunos romanos las cruzaran y se encontraran con nosotros. Y el tiempo mezcló más cuentos y más canciones, hasta que llegó la Guerra.

Con los años, las Cuevas de la Luna fueron también refugio de pastores y amantes clandestinos. A sus pies se celebraba, cada junio, la noche más corta del año, en el solsticio de verano. Y era por todos sabido que a la verbena acudían también las ánimas de los muertos, y que contemplaban la fiesta desde el umbral de las cuevas.

Tal vez fueran también testigos de los fusilamientos que tendrían lugar a sus puertas aquel maldito invierno. Quién sabe si lamentarían la sangre derramada o si se estremecerían de indignación el día en el que siniestros motivos volaron las cuevas por los aires.

Contaban que, ese día, el tinte de sus misteriosas pinturas se mezcló con el polvo producido, y manchó de ocres y negros los rostros y las manos de todos los que allí se encontraban, señalándoles hasta el final de sus días, pues las marcas permanecieron en su piel para siempre.

Los difuntos quedaron desde entonces sin hogar en el que refugiarse, sin umbral al que asomarse para confraternizar con los vivos. Y marcharon de nuestra tierra, para no volver. Ellos, los muertos, fueron los primeros en desaparecer. Así comenzó el final.

Y los vivos se unirían a ellos poco después. Todos, menos yo.

“¿A dónde irán los muertos cuando pierden su tierra? ¿A dónde van, cuando ya nadie les recuerda? (…)” decía una antigua canción. Tal vez me busquen a mí, pues soy la única que supo de ellos y que, para bien y para mal les lleva en el corazón. Personas sin lugar en la Historia, pues no cuentan en su caudal con mayor hazaña que la de haber vivido.

Y aquí estoy yo; quién sabe si su digna descendiente o solo su justa consecuencia. Mi mundo es otro, aunque yo sé que hay un puente que comunica ambos universos. Pero hace mucho que no lo cruzo y ya no encuentro el camino.

Estoy en la otra orilla; y hoy por la tarde voy al dentista, a llevar a cabo, muy probablemente, una decisión equivocada. Pero, de ser así, estaría de nuevo ante un acontecimiento acorde con mi trayectoria personal, que podría ubicarse en un punto equidistante entre lo errático y lo anodino.

No obstante, no me resigno, y por ello, voy a intentar adoptar una actitud positiva: tomaré nota de todas las vivencias y acontecimientos importantes que sucedan durante este tiempo (dos años, dice el desalmado del dentista), y de todos los recuerdos que me asalten. Tal vez así logre distraer mi atención del calvario que me espera.

O tal vez, leyendo las impresiones de esta vida detenida, pueda descubrir lo desconocido; explicar lo inexplicable y encontrar el camino que debió ser el mío; el puente que me llevaría de vuelta a casa.

Mi nombre es Silvana Almada.

CUATRO MADRES

23 de Agosto

Se podría pensar que el mundo que hoy me rodea carece de toda magia. Se podría pensar y, posiblemente se acertaría. No, no hay magia: nada por aquí, nada por allá… Todo aquello pasó hace mucho tiempo. Pero yo sé que, a pesar de las apariencias, no ha terminado, porque nada acaba; todo tiene su continuación, su reflejo, en los acontecimientos que siguen. Ellos pueden mostrarnos el camino al origen.

Por la ventana puedo ver a Lucía, mi vecina, mi gallega, trabajando en el jardín.

Siempre me llama “hija”.

Ella es diferente y extraña.

El pelo cano y el andar temeroso.

A su lado siempre se arriman los gatos.

En su jardín siempre hay flores.

Las mariposas se posan en sus dedos finos y nacarados.

El viento de la calle sigue su estela y su imaginación revolotea guardando un doloroso secreto, del que nunca habla su boca.

Me pregunto cuál será.

Llega el alba, otra vez. Así lo anuncian Lucía y los mirlos, que acompañan con su canto a la primera luz. La madrugada huele a tierra húmeda, y con ella despiertan los demás aromas. El de las madreselvas trepa hasta la ventana y se enreda en mis sentidos. Es el perfume de las musas, que ya están aquí. Imagino el próximo ramo de flores que haré; casi puedo acariciarlo. Podría tener una estructura desordenada, colores intensos y aroma embriagador. Elegiré cada elemento, organizándolo en armonía con los demás, hasta formar un pequeño cosmos, que atrapará, por su acierto, a quien lo contemple, y tal vez lo lleve a soñar con antiguas pasiones de adolescencia.

Después me tomaré un calmante: en parte para aliviar el inmenso dolor de boca, mandíbulas y cara. En parte también para olvidarme del férreo y espantoso aspecto de mi sonrisa. Ayer me colocaron los “brackets”. Dieciséis horas después ya puedo afirmarlo: ha sido un error, como de costumbre.

Mi marido, Narci, ya se ha ido a trabajar a la inmobiliaria. Se ha ido tan contento, como de costumbre. Supongo que las ventas van bien. Y supongo que tampoco se ha dado cuenta del estropicio que tengo en la boca. Apenas me ha mirado. Bueno, como de costumbre.

24 de Agosto

Ayer pasó el alba y pasaron las musas, yo diría que de largo. Se habrían quedado, lo sé; pero su elevado espíritu terminó por desvanecerse a lo largo del día. Fue una jornada muy dura en el hospital pediátrico con mis tres niños: fiebres, mocos, tos, llantos,… Pobres. Me parte el corazón verles malitos.

Y no puedo decir que lo de hoy haya sido más reposado. Me levanté temprano para preparar las actividades lúdico–educativas de la jornada, puesto que están los tres en casa, pachuchos. Yo estudié Bellas Artes y me encanta hacer manualidades y cosillas de artesanía con los niños. ¡Viviría de ello, si pudiera! Pero no parece un plan serio y responsable.

Seguro que no lo conseguiría…

En cualquier caso, hoy he puesto sobre la mesa todo mi arsenal creativo. Como los niños tienen diferentes edades, planifiqué juegos y tareas con variaciones, para que se adaptaran a cada caso. Han sido horas y horas de cuentos, dibujos, marionetas, teatros, canciones, manualidades y, por supuesto, regañinas. ¿Pero no estaban enfermos? Yo agotada y ellos querían todavía más. Son insaciables.

Mientras tanto, la casa hecha un asco. Y yo, no digamos. No sé cómo hablar para que no se vea el estropicio metálico que llevo en la boca. No me planteo lo de cómo reír, porque la verdad es que, francamente, no me quedan ganas. Se me han producido heridas; no puedo encajar las mandíbulas; no puedo masticar… Lo cual, bien mirado, podría ser una ventaja; de hecho, podría ser el método definitivo de adelgazamiento en mi caso.

Y Narci sin poder cogerme el teléfono en todo el día. Cuando por fin hablo con él ya es de noche. Que iba a llegar más tarde porque tenía cena con unos clientes. Bueno; así son las cosas.

25 de Agosto

“Abres la ventana y la imaginación se va, volando con el viento. La imaginación es el viento mágico que tenemos en la cabeza”. Esto me lo dijo uno de los niños. Lo escribo para no olvidarlo. Las cosas que dicen…

Y las cosas que dicen las vecinas, que me traen loca: “hay que ver qué marido tan encantador tienes, qué buena planta tiene y qué simpático y qué hablador…”

Bueno, yo le conté sobre los niños esta mañana, mientras se arreglaba frente al espejo y ensayaba su mejor sonrisa para los clientes: “Mjm, mjm, claro, claro…” me decía. Yo creo que no se enteró de lo que le encargué de la farmacia para los peques, así que los arreglé y me pasé a por las medicinas. Resultado: una vomitó, a otra le subió la fiebre, y el niño cogió una rabieta gloriosa.

Hoy he estado casi todo el día dándole vueltas a la cabeza, pensando en el ramo, pero las musas no han vuelto: les incomoda la plancha, las coladas, el friega-suelos y el plumero. Son unas “estiradas”. A mí también me fastidia, claro. Pero lo peor es esa sospechosa habilidad, aparentemente innata, que tengo para dejar la cocina impecable, los suelos relucientes, los baños impolutos y la madera brillante. Me molesta. ¿Habré nacido para esto?

Menos mal que entre las dudas y la bayeta surgió un aroma edulcorado de pino. Mi imaginación voló, mi cabeza se llenó de viento y pude imaginar a alguien, esperando un ramo. Entonces pensé que tengo otro horizonte: podría hacer uno pequeño con menta y margaritas, para navegar por la infancia. O tal vez uno de hiedras y lilas; uno que conseguiría arrancar los recuerdos de un antiguo amor.

26 de Agosto

Hoy estuve trabajando grafo-motricidad y actividades de lectura con los niños. Hacer de maestra no es fácil. Nunca estoy segura de hacerlo bien.

Dediqué la tarde a las tareas de abastecimiento y contabilidad: no descarto la posibilidad de estar llevando el grupo a la ruina.

Este mes, además, Narci ha traído menos dinero a casa porque ha tenido más gastos: necesitaba más ropa. Me dijo por la mañana que hoy traerían otro armario que ha encargado para sus cosas. Ojalá no haya sido muy caro…No sé cómo voy a estirar el dinero para llegar a fin de mes.

Y no quiero ni acordarme del dineral que me he gastado en esta… ortodoncia de… No voy a poder. Es insufrible. Los niños arrugan la nariz, entornan los ojos y levantan el labio superior cada vez que me miran.

27 de Agosto

Ayer tampoco pude ver a Narci por la noche; pero esta mañana me levanté decidida a que el de hoy, no fuera un día tedioso. Planifiqué mi jornada como modista: diseño y elaboración de vestuario para las actuaciones del final de la escuela de verano. Digamos que logré un éxito moderado entre los actores y bailarines; resignación, para ser más exactos.

He intentado, además, mi definitiva incursión en el mundo de la cocina creativa. Al fin y al cabo, puesto que cocino a diario, he de estar abierta a nuevas ideas y tendencias. Tras consultar diversos libros deseché numerosas recetas, incompatibles con las alergias y gustos de los comensales. Tuve que descartar otras muchas, por no corresponderse con el contenido de la despensa (¿dónde demonios se venden esas cosas?) Al final, y tras ver la hora que era, comprendí que el arroz con tomate es un plato fantástico. Tradicional, es cierto; pero fantástico.

En cualquier caso, a mí me va a dar igual: sigo sin poder comer.

28 de Agosto

Hoy habría comenzado el ramo, pero tuve el día muy ocupado con sesiones de psicoterapia: la suegra, que me llama y me reprocha que no le dejamos un rato libre a Narci para que la llame (¿?); uno de los niños, que intenta asfixiar a su hermana; la vecina gallega, Lucía, esa mujer mayor tan encantadora que siempre me llama “hija” y que me ha traído “peras blanditas; a ver si las puedes masticar…hija” (yo ya no sé qué decirle a esta buena señora; me resulta tan desconcertante…); y su marido, Baltasar el pastor, que, para mí, que había bebido, y que se ofrecía a limpiarme el jardín de malas hierbas y yo que voy y le digo eso de que “no hay hierbas malas…” (Hay que ver lo grandes que se le ponen los ojos a este hombre cuando se lo propone) y para colmo Narci, empeñado en que los niños son unos egoístas y le quitan su espacio…Todos sin cita previa; pero claro, cómo vas a dejar de atender en momentos de crisis…

Ojalá mañana pueda empezar. Lo haré con cuidado, eso sí, porque sé que algunas personas los contemplan con detenimiento. Captan su forma y los desgranan, percibiendo las notas de color discordantes, los aromas sin sentido, la composición errónea, las texturas repetidas… No valdrá cualquier cosa.

29 de Agosto

Los hice desaparecer a todos, aún no sé cómo, durante un buen rato. Hoy he sido florista; ¡qué felicidad!

Conjuré la imagen de alguien esperando mi ramo. Entonces las musas, viento mágico en mi cabeza, me llevaron volando por la ventana. Rebusqué entre setos y matorrales; trepé por las enredaderas; alcancé las copas de los árboles… Recorrí el jardín, buscando los elementos adecuados: texturas, aromas, formas y colores. Pero nada del mundo real me satisfacía, así que me refugié entre mis papeles. Para mi sorpresa, los encontré de todos los pigmentos. Con ellos hice las flores: recortando pétalos, tallos, hojas y disponiéndolos en armonía. Quedó un ramo enorme, de lavanda y jara. Uno para decir gracias; gracias por estar ahí, esperándolo.

Hoy, tiempo para hacer un ramo de papel: para escribir un cuento sobre el Viejo Eiriz, e ilustrarlo. Tiempo para detener el tiempo, fragmentarlo y desbaratarlo en un hilo de seda y morriña. Tiempo para repetir el tiempo. Mañana el alba, otra vez.

He escrito sobre Murgen, la sirena, un personaje de antaño, de la época de la magia. Mi madre me habló de ella.

Mamá… Te recuerdo mirando al infinito, como de costumbre cuando narrabas historias, y cerrando los ojos cuando llegabas el punto en el que tu persona surgía en la narración. Y yo te escuchaba mientras tú, inalcanzable, volabas por mundos de gloria perdida…

Me contabas que los hijos de Murgen, la sirena, tenían la apariencia humana de su padre. Les gustaba zambullirse desnudos en la playa, y dejar la mirada perdida en el horizonte marino. La niña tenía los ojos de la madre; el niño su pelo, y ambos, su temperamento: curiosos, intuitivos, temerarios, egoístas… Poco sabían de la piedad y mucho de la diversión. Con su risa, frenaban el paso de los mayores, embrujándoles con bellos sueños de infancia.

Murgen se fue, al poco de nacer sus mellizos. Volvió a su mundo, bajo la mar, lejos de cruces y moralinas. Olvidó a su amado, pero regresaba cada día: su voz volaba con el viento para alborotar la melena de sus pequeños y susurrarles travesuras al oído.

El padre, hombre derrotado, siempre miraba a sus hijos con preocupación: “¿podrán llegar a ser como los demás niños?”, se preguntaba una y otra vez, mientras los pequeños se confundían, indistinguibles, entre los demás.

A los hijos de Murgen, nuestra ilustre antepasada, no les gustaba el pescado.

Y esa era la razón que explicaba, según mi madre, el que a mí tampoco me gustara y justificaba que ella, a todas luces, hubiera sido tan hermosa.

CINCO BENDICIONES

Septiembre

Yo sé que hubo una vez un lugar, lejos de aquí, hacia el norte, llamado El Viejo Eiriz, tierra de lluvia eterna y de verde infinito. Ese era nuestro mundo: una región extensa, bella como un verso cierto, que se puede escandir en algunas; en algunas jornadas caminando, de un extremo a otro. Tres grandes zonas fértiles lo conformaban, pobladas de bosques de abedules, castaños, tejos, robles, hayas, acebos…

En su interior, desde muy antiguo, buscábamos a Dios y allí lo encontrábamos. Sus palabras las susurraba el viento entre las ramas y sus canciones las cantaban las fuentes y los pájaros. Su presencia se sentía bajo los árboles, y por ello se hacían altares en algunos claros, o junto a los manantiales.

No obstante, los lugares más sagrados del Viejo Eiriz, se hallaban al amparo de algunos árboles que eran especialmente venerados, pues todos entendíamos que eran seres poderosos y sabios. Su espíritu era el de la Madre del Bosque y los habitantes del Viejo Eiriz éramos sus hijos.

Y éramos buenos hijos, al amparo de su regazo inagotable; pues se plantaban árboles cada vez que se talaba alguno. Cuando nacía un bebé, sus padres plantaban uno y sus abuelos, dos.

Pero el bosque no era lo único que, lejos de menguar, se mantenía, poderoso, en toda su extensión y parecía crecer, de año en año. El caudal inagotable de cuentos que se contaban de mayores a pequeños era, desde hacía ya mucho, inabarcable con la memoria. Tanto es así, que no era fácil distinguir uno inventado de uno recordado; las leyendas de los hechos; lo fantástico de lo real… Pero, ciertamente, eso no tenía la mayor importancia para nadie.

Se contaba, por ejemplo, que había un lugar más allá de nuestro mundo, llamado Nuevo Eiriz. Era un lugar hermano del nuestro, habitado por castaños y antiguos descendientes del Viejo Eiriz que, un buen día, abandonaron nuestra tierra y cruzaron las escarpadas montañas y los bosques encantados hacia lo desconocido. Las hadas les permitieron salir y desvanecieron sus encantamientos, pero con una condición: que levantaran una aldea, un refugio con el mismo nombre. Un nuevo paraíso para cuando llegasen, cientos de años después, los abatidos supervivientes del Viejo Eiriz.

No ha de entenderse con esto que las hadas son compasivas. Como mucho pueden ser consideradas más bien prácticas… Pues los abatidos habitantes del Viejo Eiriz llegarían cientos de años después, en efecto, necesitados de cobijo. Pero eso es otra historia. Una que nadie esperó nunca tener que contar: la de la destrucción del Viejo Eiriz.

El Viejo Eiriz, verde de valles frondosos, y surcado por un noble río, que se deslizaba, quebrando el silencio del bosque. Su gélido cauce cristalino buscaba a la mar y se derramaba en ella, formando un hermoso estuario junto al puerto pesquero. Desde éste se aventuraban cada mañana, en primavera y verano, los pequeños barcos en busca de las habituales capturas, con las que abastecían nuestra región.

Y cada septiembre, en el día del equinoccio, partían todos juntos, no sin antes encomendarse a las antiguas deidades, para pescar un monstruo. Lo descuartizaban y salaban después, obteniendo así reservas de pescado para los días de mala mar, que llegarían con el frío. Se reservaban las mejores piezas para la fiesta del solsticio de invierno, en Diciembre, día en el que se organizaban celebraciones familiares y se decoraban las casas con ramitas de acebos. Así nos adentrábamos en la última de las estaciones, en el sueño de la Tierra. O al menos así fue, hasta el día aciago en el que la Guerra nos trajera, definitivamente, al mundo exterior.

Y es que hasta ese momento, pocos visitantes y escasas mercancías llegaban a nuestra comarca. Por mar, corrientes y escollos dificultaban sobremanera la ruta hacia nuestras costas. En otoño e invierno resultaba, además, prácticamente imposible la navegación, ya que los vientos arreciaban y el oleaje crecía desmesuradamente. Por tierra, el acceso a nuestra comarca era también complicado y peligroso, debido a las montañas escarpadas y los espesos bosques, con fama de encantados, que nos rodeaban.

Si bien esta situación nos había protegido, desde tiempos inmemoriales, de posibles invasores, también nos aislaba del devenir del mundo exterior y de sus incesantes cambios. En Eiriz el Viejo, la vida se encontraba detenida en un tiempo sin nombre, unido al del bosque de tejos milenarios que cercaban a las Cuevas de la Luna.

No obstante, al abrigo de las montañas y con el amparo de nuestro río, la agricultura, la ganadería y los oficios eran prósperos en los cuatro valles: el de los Tejos, el de los Robles, el de la Hayas y el del Puerto.

Y los días transcurrían pendientes de los caprichos del Sol y de la bendición de su calor que, una lejana mañana de septiembre de mil ochocientos ochenta, se detuvo, embelesado, en el hermoso rostro de mi bisabuela Florentina Almada, entonces niña. La piel de nácar; los ojos verde encina; y el pelo anaranjado, hilado con jirones de ocasos marinos.

Ella no tendría más de ocho años aquel primer día de otoño. Jugaba, con otros chiquillos de la comarca, en la lonja, estorbando los preparativos para el descuartizamiento de la ballena, aún por llegar, con la que la mar bendecía a mi pueblo. Y, a pesar de las carreras, saltos y gritos de los niños, los mayores les consentían entre bromas, pues nada podría enturbiar su buen humor en un día semejante.

De repente, Florentina dejó de jugar y miró con determinación a la mar, mientras la algarabía continuaba a su alrededor. Podía sentirlo: ya venía. Unos instantes después, comenzó a ser visible y entonces el cuerno sonó desde la atalaya, anunciando así la llegada del enorme monstruo que arrastraban a puerto.

A la voz del cuerno, ella se lanzó, en atropellada carrera con los demás niños, hacia los barcos que arribaban y pudo contemplar, un año más, con asombro y cierto pavor, el inmenso cuerpo del animal inerte, moteado de moluscos y cruzado de arpones. La mar era de sangre cuando lo llevaron a tierra, aupado por gritos de júbilo. Los ojos del monstruo clavaron su desamparo en los de Florentina, que se distanció del bullicio y se subió al tejado de uno de los cobertizos para las redes.

La mayor parte del pueblo estaba allí, en intensa y desordenada actividad: unos cortando y otros acarreando carne y vísceras hacia el enfriadero, situado en la cueva bajo la explanada, donde arraigaba un drago milenario.

Era este árbol, un ejemplar gigantesco y solitario, cuya simiente llegó a Eiriz el Viejo entre los restos de un barco de guerra romano: la nave naufragó frente a nuestras costas hacía más de dos mil años y nos dejó, por primera vez aunque no por última, noticias de dioses extraños y de una lengua desconocida para nosotros, hasta entonces. No era inusual que los hechos y paisajes del mundo exterior nos llegaran de esta manera, y es que, según decían los pescadores, la mar robaba los tesoros para mostrárselos a su amado, el Río. Pero, en ocasiones, muertos y desamparados supervivientes, completaban el triste botín arrebatado.

De aquel barco, tan solo sobrevivió un viejo general muy malherido, gran señor de su ejército, emperador, según contaban, del lejano Imperio Romano. Agonizó durante días, a pesar de los cuidados que le dedicaron los aldeanos. Triste y solitario, abandonado por sus dioses en tierra extraña, despreciado por la fortuna e ignorado, inexplicablemente, por su glorioso destino.

Contaban que una noche, salió de la casa del curandero a la par que la luna sobre la explanada y, con las escasas fuerzas que le quedaban, se dirigió hacia ésta. Allí cantó una melodía en aquella lengua extraña y se despidió de la vida con lágrimas y añoranza, pues la nostalgia muerde con más fuerza cuando adivinamos lo que vamos a perder; más que cuando lo hemos perdido. Plantó las semillas de drago que trajera de tierras sureñas y murió junto a su pequeño legado.

El Señor de los Robles, el Señor de los Tejos, la Señora de las Hayas y el Señor del Puerto, conmovidos por el humilde final del emperador, acordaron enterrarle junto a la simiente para que su cuerpo fuera su alimento y su vida. De esta forma, su alma viviría en el árbol.

Y a pesar del clima frío, inapropiado para su especie, el drago vivió y creció durante generaciones, habitado por aquella alma fuerte, orgullosa y valiente. Su presencia reinaba, desde la explanada, sobre la mar, el estuario y el puerto. Quién sabe si, con los años, el viento llevaría sus semillas de vuelta al hogar del emperador, con los suyos.

No obstante, más de dos mil años después, en el día del equinoccio de otoño de mil ochocientos ochenta, había llegado la hora en la que el emperador moriría de nuevo, y esta vez, ya sin remedio.

Así se lo había comentado Florentina a su madre, Camino, mientras desayunaba. La mujer, que en ese momento acariciaba a su gato blanquinegro, miró a su pequeña de ocho años sin comprender a qué se refería, y sin ganas de indagar, por el agotamiento de la noche en vela. Los dolores en los brazos le habían comido el descanso y no se sentía con fuerzas de atender a las premoniciones, ya de por sí frecuentes, de la criatura. Le rozó suavemente la melena anaranjada y le puso su tazón, con la esperanza de que desayunara y cesara la charla. Pero Florentina añadió:

-Pero eso no es lo único importante que pasará el día del equinoccio. También conoceré al padre de mi hija.

Esto acabó de sacar a la madre de su sopor. Se volvió hacia la niña:

-¿A tu futuro marido, quieres decir? –le dijo.

-No, -contestó Florentina- creo que a ese todavía no.

-Bueno –zanjó Camino atropelladamente, colocando al gato, que se le enredaba en los pies, en su sitio- pues entonces no sabemos a quién te vas a encontrar hoy, ni qué nos depara la jornada, ¿de acuerdo? Venga, déjate ya de zarandajas y tómate el desayuno, que nos tenemos que ir al Puerto. A la fiesta ¿recuerdas? El día de la ballena, ya sabes. Nos vamos para allá en cuanto acabes.

La besó en la frente y continuó haciendo la cesta con la comida del viaje. Florentina la miró, con ganas de añadir alguna otra cosa, pero se fijó en sus ojeras y no insistió más.

Al rato, ambas se subían a la carreta, envuelta en la bruma silenciosa que precede al alba. Amodorrada en el vehículo, ya se encontraba el resto de la familia, el padre y los hermanos (dos chicos y dos chicas). La madre echó un último vistazo hacia la casa, para comprobar que el gato se quedaba dentro y no les seguía. El marido, Inocencio, arreó, entonces a los caballos y emprendieron el largo camino que iba desde el bosque de hayas, donde vivían, hacia el Puerto.

El viaje transcurrió con el mismo sosiego de todos los años y cuando llegaron a la lonja, se encontraron con el bullicio habitual de otras ocasiones. El mismo alborozo cuando llegó el monstruo, e idéntica bulla cuando comenzaron a descuartizarlo. Pero Florentina, subida al tejado de aquel cobertizo para las redes, sabía que algo diferente estaba sucediendo porque algo distinto e importante iba a pasar.

Desde su pequeña atalaya, podía contemplar la escena, a salvo de la mirada del enorme animal. Parecía que no se acabaría nunca, tal era la magnitud del pobre monstruo abierto: formidables bultos multicolores y gelatinosos sobre blanco y rojo, esparciéndose por el suelo, derramándose sobre el costillar, pasando de mano en mano. Las gaviotas chillaban animadas por el hedor y el panorama, lanzándose, juguetonas, por doquier. Los aldeanos las espantaban entre alegres manotazos que salpicaban de sangre sus blancas plumas y todas las sonrisas.

Y entonces Florentina, estremecida por un escalofrío, volvió la vista hacia la explanada desde la que se bajaba al puerto. Allí, siniestro y quedo, se encontraba un hombre de negra sotana y gesto sombrío: el padre Amancio. Su figura y la del gigantesco drago, que se hallaba a sus espaldas, parecían formar una sola.

Oriundo del Valle de los Tejos, vivía, sin embargo en el de los Robles, en el Monasterio del pueblo de Asora. Tenía ya por entonces, a pesar de su juventud, tanta fama de sabio y piadoso como de iluminado, y el señor de los Robles gustaba de invitarlo a sus reuniones, en las que Amancio daba rienda suelta a sus doctrinas astronómicas sobre el fin del mundo, para solaz de muchos y pavor de unos pocos.

Hoy cumplía veintitrés años y llegaba al Puerto, acompañado por un pequeño séquito polvoriento y exhausto de caballeros, damas y carruajes, que habían emprendido viaje con él desde la lejana Asora, cruzando los desfiladeros y los encantamientos de los bosques para presenciar lo que el padre Amancio anunciaba como un aviso del fin del mundo. Al grupo se habían unido en las últimas horas, las autoridades del Puerto, entre los que destacaba, por su gesto hastiado y amargo, el párroco, Fortunato. Su resentimiento hacia los aldeanos de su parroquia, (un puñado de almas aferradas a creencias antiguas, que no abrazaban plenamente la fe cristiana), solo era comparable con la aversión que le inspiraban personajes como Amancio, triunfadores en la Iglesia y en los salones de los nobles, a base de, lo que él consideraba, desatinos, majaderías y golpes de suerte.

No podía evitar verle además como un hereje, alguien ajeno a la palabra y el mensaje de Dios, que embaucaba a los poderosos y eludía el duro trabajo diario con los feligreses. Bien lo sabía él, aunque al menos contaba con el consuelo del vino de la sacristía, de la sangre de Cristo que le aliviaba sus pesares. Hoy se veía obligado a formar parte del séquito del padre Amancio, y a su alma, en la sombra del enemigo, la llevaban los demonios, mientras contemplaba a su colega.

Éste observaba, a su vez, el alboroto del puerto con expresión de asco y desdén.

– ¡Este es el lugar maldito! –rugió desde lo alto, y Florentina se sobresaltó.

El bullicio se rasgó, y todos le miraron. En el aire solo quedó el murmullo de los animales del gallinero, situado al pie del drago. Las manos crispadas sobre los aldeanos y el rostro enjuto, se diría que apuntaba a todos con su nariz.

Se volvió hacia sus acompañantes, y lo que bramó entonces fue tan extraño y ofensivo como intrigante, a oídos de Florentina.

-¡Contemplad su gozo en sangre y muerte! Discípulos de Satanás… Ellos han provocado la ira de Dios y su mano caerá sobre nosotros. Aquí, y en no más de una hora, veréis un aviso del fin del mundo: las aves nocturnas saldrán en busca de sangre, las bestias que gustan de la luz se ocultarán en sus refugios, el frío correrá por la Tierra, y la mar se levantará en una ola gigantesca inundando este lugar maldito, para escarmiento del Maligno y todos sus seguidores.

Calló. El silencio detuvo al viento, y solo quedó el jadeo de su respiración. La sorpresa y el furor del discurso habían dejado a todos en suspenso. Florentina pensaba que, si bien el sermón era similar al que pronunciaba el párroco Fortunato los domingos, aletargando a los pocos feligreses que acudían, la exposición no era idéntica. Éste no se refería a un futuro lejano, al fin del milenio; hablaba de una hora. La confusión comenzó a extenderse en el puerto. Desde arriba les contemplaban con curiosidad y repugnancia.

– Bueno, Amancio, tranquilo -le dijo un noble grande y risueño- Vamos, tómese un trago. Nos instalamos en esta explanada a charlar y a contemplar su fin del mundo, ¿eh?, y descansamos ya de este endemoniado viaje. ¿De acuerdo?

Amancio lo miraba con expresión de incredulidad.

– Y ustedes, los de abajo -continuó- no se preocupen. Venimos de la región de Asora. Yo soy… el Señor de Asora, Señor de los Robles -hizo una pausa, paladeando el efecto de sus palabras- Sigan, sigan con su… tarea. Buena pesca la de hoy, ¿eh? ¡Ballena! -Se dirigió entonces al párroco- Buena pesca, buenos donativos -sonrió- Estará satisfecho. -Y palmeó la espalda del cura, visiblemente huraño-. A ver, vosotros -les dijo, al grupo de niños, junto a los arpones- Lavaos las manos y subid a ayudar.

Florentina se unió a los pequeños, movida por la curiosidad. Eran pocas las ocasiones que había para tratar con gente del Valle de los Robles. Ella no quería perderse la oportunidad de verlos desde más cerca. Sus ropajes, modales y la cadencia de sus palabras hacían de ellos, a ojos de la niña, criaturas exóticas y fascinantes. Los niños, obedientes, llegaron hasta el improvisado campamento del Señor, y comenzaron a trabajar, siguiendo las instrucciones de los sirvientes del noble.

Mientras, abajo la tarea se reanudaba, ahora más sombría. Hasta la explanada llegaban trenzadas las órdenes masculinas, las amonestaciones de las mujeres y los sonidos de las pedradas que los chiquillos lanzaban a las gaviotas. Arriba, en torno al drago, las frases a media voz de los caballeros, que miraban de reojo a Amancio, y el cascabeleo de las risas femeninas, aliviadas ya del duro viaje.

Y éste era, sin duda el personaje que más intrigaba a Florentina. Se aproximó, confiada, hacia él y se sentó a una corta distancia. Desde allí podría observarle con calma, sin que ni él mismo reparase en su presencia, pues ella, en aquel momento, utilizaba su don para hacerse invisible a las miradas ajenas, y pasar inadvertida.

Los niños colocaban sillas, servían vino, ofrecían comida … Y él, desde su atalaya, al borde de la explanada, contemplaba ora el trabajo del puerto, ora la reunión bajo el drago, con el mismo desprecio, para terminar cerrando los ojos, momento en el que elevaba su nariz al cielo, donde Dios, seguramente entendería su desazón. Tras unos minutos de silenciosa y mística complicidad, abrió los ojos y olfateó: la brisa cálida de la mañana comenzaba a hacerse más fresca e intensa. Súbitamente se giró, alertado, tal vez, por el olor a vino, y se encontró con el párroco Fortunato, que llegaba, desafiante, con un saco mugroso a la espalda.

– Artefactos del Demonio -dijo el párroco, dejándolo caer ruidosamente sobre el suelo.

– No, hermano -sonrió Amancio-. Son de Dios. Él nos ha bendecido con estos instrumentos. Son para que conozcamos su obra y le glorifiquemos.

– Nuestras oraciones y nuestras iglesias le glorifican -afirmó, enrojecido de ira- Tu afán de conocimiento le cuestiona y le humilla. Tú eres el que despierta su ira y alteras a su rebaño…

– El conocimiento no es para “el rebaño” -le cortó, molesto, Amancio- Es sólo para los elegidos y tú no estás entre ellos. Hoy, cuando las estrellas roben la luz del sol, todos temblaréis, mas yo quedaré sereno, porque soy su confidente.

– Estás loco, Amancio, y tus amigos te encerrarán cuando comprueben que eres un fraude.

El párroco se alejó.

– Yo no tengo amigos –oyó Florentina que decía para sí- y no los necesito. Me basta con el conocimiento que Él me otorga.

Tomó entonces el fardo, que se encontraba a escasos dos metros de la pequeña, a la que no prestó la menor atención. Comenzó a sacar toda una suerte de objetos: tubos metálicos con lentes en los extremos, trípodes, compases, escuadras, plomadas, mapas celestes, papeles con cifras y cálculos… y un crucifijo, que colgó de su cuello. Lo demás lo fue colocando amorosamente sobre un manta, ajeno definitivamente a los comentarios sarcásticos de arriba y al descuartizamiento de abajo.

Entonces inició su tarea. Florentina nunca había visto a nadie hacer nada semejante: observaba a través de los tubos, tomaba notas, trazaba líneas, círculos y acariciaba su colgante, mientras murmuraba cifras, nombres y plegarias en una lengua incomprensible.

Y Florentina pudo ver entonces, que los animales del gallinero se subieron a los palos y buscaron sus nidos, quedando el corral en silencio.

Él sonreía, absorto en cálculos, observaciones y alabanzas. El viento era cada vez más frío y más fuerte. Arriba lo comenzaban a percibir con incomodidad, abajo con inquietud. La niña se abrazó el cuerpo.

Una bandada de murciélagos abandonó su refugio entre las ramas del drago y, aleteando sobre las cabezas de los nobles, sobrevoló las figuras de Amancio y de la pequeña hacia la mar. Él abandonó sus artefactos y, con los brazos en alto y el rostro al sol, comenzó a entonar a gritos lo que pudieran ser oraciones al Santísimo, preso de entusiasmo. En ese momento, Florentina observó cómo las gaviotas partían del puerto hacia la playa y allí se amontonaban en silencio.

La incertidumbre se iba instalando en todos los corazones: unos se arremolinaban despacio bajo el enorme drago, otros junto a la lonja; y todos lo miraban. Pero él no veía a nadie. La contemplación del arco solar menguante lo mantenía en éxtasis. Cerró los puños y la luz en el cielo comenzó a disminuir. El atardecer llegaba súbito a medio día y algunas estrellas comenzaron a brillar. El miedo se extendía como humo espeso hasta convertirse en pánico a medida que la oscuridad avanzaba. La mar bramaba en olas furiosas y el viento, que hacía crujir las ramas del drago, agitaba por igual prendas de seda y basta lana. Algunos bajaban corriendo desde la explanada buscando cobijo en el edificio de la lonja, y otros subían hasta el pie del árbol, para ponerse a salvo, chocando unos contra otros en la misma desesperación, el mismo grito. Florentina, presa del pavor, no podía moverse de donde se encontraba.

Ya era noche oscura cuando la mar se levantó en inmensa pared y se derrumbó sobre el puerto, llevándose a su ballena. El enfriadero se inundó y se derribó la cueva en la que arraigaba el gigantesco drago.

Salpicaduras de roja espuma de la sangre de la ballena, alcanzaron los rostros del enardecido Amancio y de la pequeña. Los cantos del clérigo resultaban ya inaudibles entre la confusión. Súbitamente el drago comenzó a resquebrajarse, al ceder sus raíces con la embestida del mar y su copa, por el empuje del viento. Con un ronco e interminable gemido, el árbol cayó sobre la explanada, y el suelo se estremeció en toda la zona. De sus ramas quebradas fluía savia roja, que mojaba los pies de Amancio y el vestido de la niña. Ella se tapaba los oídos con ambas manos, y pedía a las hadas del bosque por su vida, olvidándose de mantenerse invisible.

Pero poco a poco la oscuridad fue cediendo y el Señor les bendijo con un nuevo día. Los nobles volvieron cautelosos a la explanada y los pescadores a la lonja. Las gallinas al corral y las gaviotas al puerto. El viento se tornaba en fresca brisa que recorría el inmaculado suelo y el espacio aéreo que en otro tiempo ocupara el árbol.

Amancio sonrió extasiado y miró a su alrededor, para deleitarse en la contemplación de la destrucción que le rodeaba. Mas su visión era borrosa. Reparó entonces en la pequeña figura asustada de Florentina, próxima a él, y la observó con detenimiento, fascinado. La niña le devolvió, asustada, la mirada y él, entornando los ojos, le susurró, con dulzura:

-Hada hermosa… Pequeño ángel de luz. Eres lo último que verán mis ojos. Lo sabes ¿verdad?

Sí. Florentina lo sabía. Y sabía también que aquel hombre terrible que aplastaba en su puño al día radiante, sería el padre de su hija. No había esperanza, no había remedio. Ella se levantó y echó a correr, lejos, muy lejos de la tenebrosa figura.

Si bien aquella mañana nadie pasó al mundo de los muertos, Amancio ingresó en vida en el de los santos, y a la par, en la corte del Señor de Asora. Nobles y plebeyos contarían durante años la historia de aquel hombre que hizo semejante milagro, con ayuda de Dios. Su imagen gloriosa, donativo del noble, adornaría, transcurridos unos meses, el altar mayor de la iglesia del Puerto de Eiriz. A ella acudirían en peregrinación personas desde todos los rincones de los tres valles y allí le rezarían, confiados en su infinita misericordia. Mas no el párroco Fortunato.

Bien es cierto que la parroquia se enriqueció con las peregrinaciones, y que nunca nadie volvió a dormirse en sus liturgias, ya que la sola mención del milagro vivido, les sacaba a todos del sopor más profundo. Pero no era esto, tal vez, motivo suficiente de alegría para él, pues se diría que el párroco siempre andaba malhumorado y resentido.

Solo parecía satisfecho cuando se celebraba el Aniversario del Milagro, y bendecía el triste momento en que nuestro bienaventurado Amancio quedó ciego, para el resto de su vida.